추석이 오고 있다. 추석이라는 단어만 들어도 준비할 생각에 골치가 아픈 주부들이 많을 것이다. 이번 추석에는 온 가족이 모여 가사를 분담하는 건 어떨까 싶다. 추석 음식에 얽힌 이야기를 들려주며 함께 일하면 능률은 배가 될 것이다. 추석 음식에 대해 아는 것이 별로 없다고 해서 걱정하지 말자. Yes or No를 읽어보면 아하 고개가 끄덕여질 것이다.

또한 추석이 지나고 난 후 가장 걱정되는 게 무엇이냐고 묻는다면? 긴 연휴에 길들여진 몸이 아니라 명절 동안 부쩍 늘어난 뱃살이다. 가을의 절정에 있는 명절인 만큼 추석에는 먹을거리가 무척 풍성하다. 식탁 위의 음식을 생각 없이 하나 둘 집어 먹다 보면 느는 건 체중이다. 거울을 보면 비애감뿐이다. 그래도 맛있는 걸 어떡해? 라는 생각으로 기필코 추석 음식에 매진(?)하겠다는 사람이 있다면 주목해 보자. 알고 먹는 음식이 더 맛있는 법이니 말이다.

양반만 먹는 '양반송편'이 있었다? No!

노비가 먹는 '노비송편' 혹은 '머슴송편'이 있었다. 조선시대 궁중에서는 2월 음력 초하루를 중화절로 불렀다. 민간에서는 '노비일 혹은 머슴날'이라고 부르던 날이다. 한 해 농사를 지어야 할 노비들에게 음식을 나눠주고 편히 쉴 수 있도록 했는데 그중 가장 대표적인 음식이 손바닥 크기로 빚은 속칭 '노비송편' 이다. '동국세시기'를 살펴보면 '이월 초일일에는 솔잎을 깔아 떡을 만들어 나이만큼 노비들을 먹인다.'라는 기록이 있다. 이날부터 농사가 시작되기 때문에 노비들을 대접한 것. 노비송편은 머슴의 나이 수대로 나눠줬다. 큼지막한 송편을 집어 든 노비들은 겨우내 굶주렸던 배를 채울 수 있었다고 한다.

북쪽 송편은 남쪽 송편보다 작다? No!

송편은 남쪽으로 내려올수록 작고 앙증맞다. 특히 서울 송편은 한입에 쏙 들어갈 정도로 작은 것이 특징. 북쪽 송편은 아주 크고 푸짐하다. 감자가 많이 나는 강원도 지역은 감자를 재료로 한 '감자송편'을 먹는다. 송편을 빚을 때 네모지게 손자국 모양을 내어 만드는 것이 매력적이다. 해안 지방인 평안도에서는 조개가 많이 잡히길 바라는 마음으로 모시조개 모양의 송편을 만들어 먹기도 한다.

조상들은 토란을 '땅 밑의 열매'라 믿었다? YES!

과거에는 '흙의 알'로 불리는 토란이 추석 차례상에 꼭 등장했다. 우리 조상들은 추석 차례상에 하늘과 땅, 하늘의 위, 땅 밑의 열매가 골고루 갖춰져야 한다고 믿었는데, 하늘의 열매가 송편, 땅 위의 열매는 햇과일, 토란은 땅 밑의 열매였다. 반달 모양의 송편을 하늘의 열매라 믿고 사과, 감, 대추 등 햇과일을 땅 위의 열매로 보아 차례상에 올린 것. 땅에서 재배돼 늦가을이면 즐겨 먹은 토란은 땅 밑의 열매로, 이를 차례상에 올리면 비로소 삼위일체를 갖췄다고 조상들은 믿었다고 한다. 토란은 고온다습한 기후면 토지를 가리지 않고 재배가 가능한 뿌리채소다. 가난했던 시절, 국거리뿐 아니라 조리거나 튀겨먹는 음식으로도 인기였다. 하지만 먹거리가 풍부해진 요즘 토란국을 맛본 사람은 드물다. 원래 토란국은 서울, 경기 지방의 추석 음식으로 무병장수를 기원하기 위해 먹은 것으로 전해진다.

송편은 달을 품고 있다? YES!

솔잎을 넣고 쪄내는 송편은 대표적인 추석 음식이다. 햅쌀로 만들어 수확의 기쁨을 맛본다는 의미와 함께 달 모양을 반으로 접어 빚은 모양새가 달을 상징한다. 동서양을 막론하고 달은 풍요와 다산의 의미다. 그래서 추석은 만월의 풍요로움을 기리는 날이다. 풍요로움을 가져다준 달 즉 자연에 감사하는 마음을 담고 있다. 중국의 추석에 해당하는 중추절에 먹는 월병, 일본의 찹쌀떡도 송편과 같은 의미다.

추석 음식과 탈모는 관련이 없다? NO!

기름진 음식은 탈모의 원인이 되기 때문에 추석 음식을 먹을 때는 주의해서 먹자. 동물성 지방은 혈중 콜레스테롤을 증가시켜 모근으로 가는 영양 공급을 방해한다. 식사 전에 물을 충분히 마셔두면 섭취하는 음식의 양을 줄일 수 있다. 되도록 김이나 나물 등 무침 요리를 먼저 먹도록 하고 음식을 그릇에 담아 먹자. 이렇게 하면 먹는 양을 정확하게 알 수 있고 포만감을 높여준다. 식후에 후식을 과하게 먹거나 바로 텔레비전 앞에 앉지 말고 가볍게 산책하거나 집안일을 돕는 것이 좋다.

복숭아는 차례상에 꼭 올린다? NO!

차례상에는 복숭아가 오르지 않는다. '복숭아가 혼령을 쫓는다'라는 믿음 때문이다. 꽁치, 삼치, 갈치 등 '치'자가 들어간 생선 역시 올리지 않고 잉어처럼 비늘이 있는 생선도 올리지 않는다. 제사 음식에는 고춧가루와 마늘 양념하지 않는다. 국물 있는 음식은 건더기만 쓰고, 붉은 팥 대신 흰 고물을 쓴다.

송편 6개는 쌀밥 한공기 열량이다? YES!

송편의 열량은 50km로 6개가 쌀밥 한 공기 300kcal 칼로리와 맞먹는다. 녹두 빈대떡 한 장은 270km로 밥 한 공기 수준이다. 대구포 전 4개, 쇠고기 산적 2꼬치, 갈비찜 6토막도 각각 밥 한 공기에 맞먹는 열량이다. 입가심으로 먹는 식혜 1잔 120kcal 유과 5개 120kcal 사과나 배 1개 130~150kcal에 이른다. 욕심을 내 두부전 1개 20kcal, 황태포 1개 346kcal, 약과 1개 27kcal, 잡채 1인분 178kcal로 이 모든 것을 다 먹을 양이면 2000~3000kcal를 훌쩍 넘어선다.

건강한 성인 남성의 하루 권장 열량은 2400~2500kcal, 여성 1800~2000kcal 점을 생각했을 때 명절 한 끼 식사만으로도 하루 권장 섭취량을 초과한다. 세끼 밥을 배불리 먹고 송편, 식혜, 과일 등을 틈틈이 곁들이면 하루 4000~5000kcal를 훌쩍 넘으니 조리 과정에서 기름을 덜 쓰거나 김치, 나물 위주로 섭취하자.

한과는 과일의 대용품이다? YES!

본래는 생과(生果)와 비교해서 가공하여 만든 것으로 과일의 대용품이라는 뜻에서 조과(造菓)라고 하였다. 초기에는 중국 한대에 들어왔다 하여 한과(漢菓)라고도 불리다가 서양과자와 구별하기 위해 한과로 부르게 되었다. 한과는 제례 문화와 관련이 깊다. 제수에 쓰는 과(果)는 본래 자연의 과일인데, 과일이 없는 계절에는 쌀이나 밀 등 곡물가루에 꿀, 엿, 조청 등을 넣고 반죽하여 기름에 튀겼다. 튀긴 것에 과일, 식물의 뿌리 등을 꿀로 조리거나 버무려 굳혀서 만들어 ‘과줄’이라고도 불렀다. 한과의 역사는 삼국시대부터 시작되어 천 년의 역사를 가지고 있다. 조선시대 이르러 한과는 추석과 설날의 명절 음식에 빼놓을 수 없는 전통 과자가 되었다. 혼례 때는 이바지 음식에 꼭 필요한 전통 의례 음식으로 쓰이고 있다. 최근에는 건강에 관한 관심이 높아져 건강 간식으로 애용되고 있다.

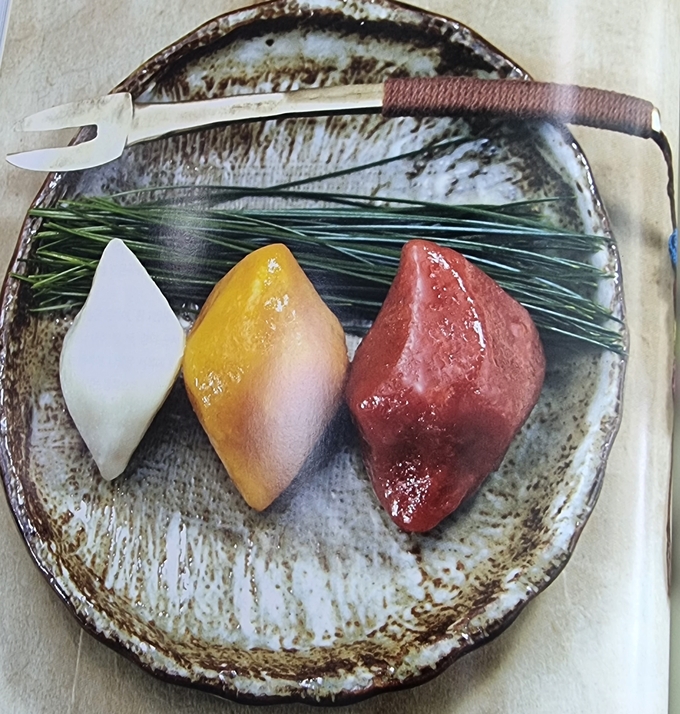

삼색나물 도라지, 고사리, 시금치는 조상과 후손을 뜻한다? YES!

삼색나물이란 제사 또는 명절 때 쓰는 세 가지 종류의 나물을 뜻한다. 흰색의 뿌리채소 도라지는 조상, 갈색의 줄기채소 고사리는 부모, 초록색의 시금치는 후손을 뜻한다. 따라서 삼색나물은 가족을 뜻하기도 한다.