‘동해물과 백두산이 마르고 닳도록.....’ 옛날 영화나 시대극을 보면 지금의 애국가와 다른 멜로디의 스코틀랜드 민요인‘올드 랭 사인- 석별의 정’에 애국가 가사를 붙여 부르는 것을 들어본 적이 있을 것이다. 안익태 선생은 1930년 미국 샌프란시스코의 한인 교회에서 외국 민요에 애국가 가사를 붙여 부르는 것을 듣고 작곡을 결심해 5년여에 걸친 작업으로 1936년 우리의 애국가를 완성시켰다.

나라 잃은 시절, 세계 어딜 가나 이방인이었고 애국가를 작곡하고도 모국을 떠날 수 밖에 없었던 안익태 선생의 삶을 한번 들여다 보자.

나라 잃은 시절, 세계 어딜 가나 이방인이었고 애국가를 작곡하고도 모국을 떠날 수 밖에 없었던 안익태 선생의 삶을 한번 들여다 보자.

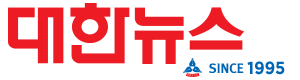

▲ 1961년 당시 박정희 의장과 함께

안익태는 1906년 평양에서 여관 집 7형제 중 셋째 아들로 태어났다. 6세 때 동네 예배당의 찬송가 풍금소리에 가족들 몰래 예배당에 나가 풍금을 만져보기도 하며 서양음악을 처음 접하게 되었고, 그는 7세 때 일본에서 형이 사다준 바이올린에 반해 6개월 연습 후에는 찬송가를 연주할 수 있을 정도로 타고난 음악적 재능을 가졌었다. 1914년 평양 종로보통학교에 입학했고 학교 관악부에 들어간 안익태는 트럼펫까지 배워 학예회 때마다 바이올린과 트럼펫을 연주하며 마음껏 재능을 펼쳤다. 1918년 숭실중학교에 입학한 소년 안익태는 그의 뛰어난 음악적 재능을 알아본 교장 마오리 선교사로부터 관현악단에서 본격적으로 음악을 배웠고, 2학년 때는 음악부장이 될 정도로 열정과 실력을 겸비했다. 동생의 재능을 기특하게 생각한 형의 도움으로 방학 때는 서울까지 가서 캐나다 선교사로부터 첼로를 배웠다.

음악활동이 전부였던 그의 인생에 새로운 전환점이 생기게 되었다. 바로 1919년 3.1운동이다. 안익태는 3.1운동 관련 수감자 구출운동에 가담했다가 제적당했으나 그의 음악적 재능을 아끼던 숭실중학교 마우리 교장의 도움으로 1921년에 일본의 세이소쿠 중학교에 음악특기자로 입학했다. 그 후 도쿄 고등음악학원에 진학하여 첼로를 전공하고 1930년에 졸업했다.

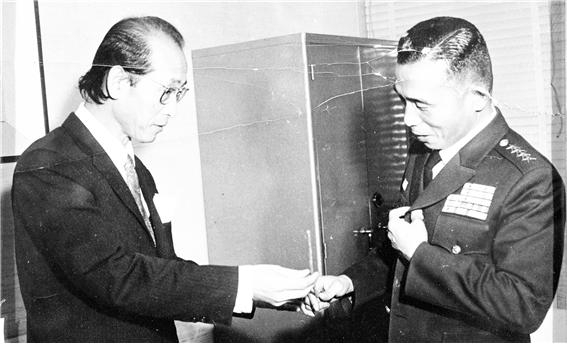

▲ 런던에서 뉴 필하모니아 오케스트라 - 생애 마지막 지휘

미국유학 시절

졸업 후 고향으로 돌아왔으나 나라 잃은 현실을 견디지 못해 조국이 독립할 때까지 돌아오지 않겠다고 결심하고 미국으로 유학을 떠나 샌프란시스코에 도착했다. 1930년 미국에서는 태극기도 게양하고 애국가도 마음 놓고 부를 수 있다는 것에 안익태는 남의 노래가 아닌 새로운 애국가를 작곡하기로 결심하고 악상을 구상하기 시작한다. 1931년 신시내티 음대를 다니며 신시내티 시립 교향악단 첼로 주자로 입단해 독주회를 여는등 활발한 음악활동을 하며 커티스 음대, 필라델피아 음대에서도 수학한다. 그러면서 틈틈히 애국가를 작곡해 1935년 콩쿨에 출품할 한국환상곡을 완성했지만 동양인 지휘자를 우습게 보는 편견으로 인해 상처받고 유럽으로 이주했다.

졸업 후 고향으로 돌아왔으나 나라 잃은 현실을 견디지 못해 조국이 독립할 때까지 돌아오지 않겠다고 결심하고 미국으로 유학을 떠나 샌프란시스코에 도착했다. 1930년 미국에서는 태극기도 게양하고 애국가도 마음 놓고 부를 수 있다는 것에 안익태는 남의 노래가 아닌 새로운 애국가를 작곡하기로 결심하고 악상을 구상하기 시작한다. 1931년 신시내티 음대를 다니며 신시내티 시립 교향악단 첼로 주자로 입단해 독주회를 여는등 활발한 음악활동을 하며 커티스 음대, 필라델피아 음대에서도 수학한다. 그러면서 틈틈히 애국가를 작곡해 1935년 콩쿨에 출품할 한국환상곡을 완성했지만 동양인 지휘자를 우습게 보는 편견으로 인해 상처받고 유럽으로 이주했다.

▲ 안익태와 스승 리하르트 슈트라우스

베를린올림픽에서 처음 부른 안익태의‘애국가’

독일 베를린에서 파울 힌데미트에게 작곡을 사사받고 리하르트 슈트라우스에게 지휘를 배운다. 1936년 베를린올림픽의 개막식 음악을 맡은 스승을 돕다가 일본대표팀에 한국 사람이 있다는 소문을 듣고 미완성의 애국가를 완성한다. 드디어 올림픽이 개막되고 손기정, 남승룡 선수를 발견한 안익태는 무조건 달려가 응원가겸 애국가를 알려주었다고 전해진다. 이렇게 우리의 애국가는 베를린 올림픽스타디움에서 처음 불려졌다. 손기정 선수는‘금메달을 목에 걸자 일본의 국가 기미가요보다 관중석에서 부르는 애국가가 더 크게 들렸다’고 말했다고 한다. 그 후 1938년 2월, 안익태는 아일랜드의 더블린 국립교향악단을 직접 지휘하여‘한국환상곡’을 발표하게 된다.

독일 베를린에서 파울 힌데미트에게 작곡을 사사받고 리하르트 슈트라우스에게 지휘를 배운다. 1936년 베를린올림픽의 개막식 음악을 맡은 스승을 돕다가 일본대표팀에 한국 사람이 있다는 소문을 듣고 미완성의 애국가를 완성한다. 드디어 올림픽이 개막되고 손기정, 남승룡 선수를 발견한 안익태는 무조건 달려가 응원가겸 애국가를 알려주었다고 전해진다. 이렇게 우리의 애국가는 베를린 올림픽스타디움에서 처음 불려졌다. 손기정 선수는‘금메달을 목에 걸자 일본의 국가 기미가요보다 관중석에서 부르는 애국가가 더 크게 들렸다’고 말했다고 한다. 그 후 1938년 2월, 안익태는 아일랜드의 더블린 국립교향악단을 직접 지휘하여‘한국환상곡’을 발표하게 된다.

돌아온 조국 그러나 다시 떠날 수밖에 없었던 안익태

1939년 헝가리 부다페스트 국립교향악단의 지휘, 또 스승 리하르트 슈트라우스가 자신에게 들어온 지휘요청을 거의 제자 안익태에게 기회를 줘 유럽에서 스승의 명성만큼이나 최정상급 지휘자 대열에 서게 된다. 꿈에도 그리던 런던 교향악단은 물론이고 이탈리아, 스페인, 프랑스와 미국에 이르기까지 활발한 음악활동을 하게 되었다. 해방이 되었지만 안익태는 스승의 독일 나치와 관련된 오해로 한국입국이 거부되고 스페인에서 자신의 팬인 로리타와 결혼을 해 스페인에 자리 잡게 된다.

1939년 헝가리 부다페스트 국립교향악단의 지휘, 또 스승 리하르트 슈트라우스가 자신에게 들어온 지휘요청을 거의 제자 안익태에게 기회를 줘 유럽에서 스승의 명성만큼이나 최정상급 지휘자 대열에 서게 된다. 꿈에도 그리던 런던 교향악단은 물론이고 이탈리아, 스페인, 프랑스와 미국에 이르기까지 활발한 음악활동을 하게 되었다. 해방이 되었지만 안익태는 스승의 독일 나치와 관련된 오해로 한국입국이 거부되고 스페인에서 자신의 팬인 로리타와 결혼을 해 스페인에 자리 잡게 된다.

조국에 돌아갈 날만 그리던 중 1955년, 조국의 이승만 대통령이 팔순 생일잔치를 하는데, 해외동포들의 입국도 허락한다는 소식이 들려 안익태는 무조건 비행기를 탔다. 조국에 돌아온 안익태는 자신의 곡이 1948년에 대한민국 정부수립과 동시에 국가로 채택하여 정식 우리나라 애국가로 불리고 있음에 감격하여 스페인으로 돌아가 한국환상곡에 6.25 전쟁 후 민족의 승리와 영광을 담아 지금의 4부‘한국환상곡’을 완성시켰다. 1957년 다시 방한한 안익태는 처음으로 조국의 무대에 서게 된다. 그리고 스페인의 마요르카 교향악단의 지휘를 정식으로 사임하고 1959년에 귀국하여 KBS교향악단·시립교향악단을 지휘, 1962년에는 제1회 서울국제음악제에서 지휘했다.

안익태는 감격스러웠지만 국내 음악계의 실정에 어둡고 개성이 강한 성격에 주위 음악인들을 품어주지 못해 국내 음악계 인사 중에는 안익태의 존재를 달가워하지 않는 반대파들이 생겨났다. 그래서 1963년 제2회 국제음악제의 일부 프로그램을 지방에서 하도록 만들기도 했다. 이렇게 국내 음악인들의 비협조로 안익태 혼자 준비하는 음악제가 되자 자연히 시들해 지고 말았다. 1964년, 제3회 음악제는 한일회담 반대 데모가 격화돼 아예 중지되는 사태가 발생했다. 그러나 이 사태가 안익태에게는 휴식 속에 작곡할 수 있는 기회가 되었다. 경주 석굴암, 해인사, 진주 등을 돌아보며 우리나라의 아름다움을 담아 필생의 대작인 교향시곡(全4악장)을 구상하게 된 것이다. 그런데 1964년 아시아 최초로 일본에서 동경올림픽이 개최되었는데 안익태가 올림픽 기념으로 동경에서 ABC교향악단 지휘를 맡게 되었다. 이 연주로 안익태는 친일파라는 논란 위에 오르게 되었다. 또 한국에서는 한일국교 정상화를 위한 회담으로 야당과 학생들이 격렬하게 한일회담 반대 데모를 하고 있을 때였기 때문에 1965년에는 국제음악제가 아예 열리지도 못했다. 그래서 1964년이 마지막 한국방문이 된 것이다. 그는 그토록 바라던 고국에 자리 잡지 못하고 다시 스페인으로 떠나 해외활동에 주력했지만 1965년 병으로 스페인에서 세상을 떠났다.

기자후기

선지자는 고향에서 인정받지 못한다는 말처럼 유럽에서 실력을 인정받았고 안익태가 살았던 스페인의 마요르카에는 그를 기리기 위해‘안익태의 거리’까지 있지만 정작 조국인 대한민국에서는 자리 잡지 못했다.

선지자는 고향에서 인정받지 못한다는 말처럼 유럽에서 실력을 인정받았고 안익태가 살았던 스페인의 마요르카에는 그를 기리기 위해‘안익태의 거리’까지 있지만 정작 조국인 대한민국에서는 자리 잡지 못했다.

올림픽이나 세계대회에서 금메달을 딴 선수가 가슴에 손을 얹고 울려 퍼지는 애국가를 들으며 눈시울을 적시는 모습을 보면 우리도 가슴 뭉클할 때가 많다. 이렇게 나라 사랑하는 노래 애국가를 작곡하고도 인정받지 못한 것이 가슴에 응어리가 되진 않았을까? 전세계 어디서든 그는 음악을 하고 싶었을 뿐이다. 음악은 시대를 초월하고 이념을 초월하기 때문에.....

1988년 서울올림픽 개막식 우리의 애국가가 울려 퍼졌을 때 올림픽 스타디움 한쪽에서 한 외국인 할머니가 눈물을 흘리고 있었다. 왜 서양 할머니가 우리 애국가를 들으며 울까? 바로 그녀가 안익태 선생의 미망인 스페인 국적의‘롤리타 탈라베라 안’이었다. 외국에서 눈을 감은 남편 안익태의 유해는 그가 사망한지 12년이 지나서야 서울 동작동 국립묘지 국가유공자 제2묘역에 안장되었다. 그리고 2005년 3월 16일, 한국을 방문해 당시 논란이 일어왔던 애국가의 저작권을 한국 정부에 무상으로 기증했다. 유족들은 기증서에“애국가가 한국 국민의 가슴에 영원히 불리기를 소망하며 고인이 사랑했던 조국에 이 곡을 기증합니다”라고 적어 국민들을 감동케 했다.

“애국가를 부르실 때 특히 애국가의 말의 의미를 깊이 생각하면서 애국적 정인으로 활기있게 장엄하게 부르시되 결코 속히 부르지 마십시오.‘동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세’를 부르실 때 특히 동해의‘해’와 백두산의‘백’에 힘을 주고 또‘하느님이 보우하사 우리나라 만세’는 더욱 힘 있게 충만한 애국심과 활기 있게 부르십시오.”(1936년 3월 26일자《신한민보》안익태 기고문)

since1995 대한뉴스 www.daehannews.kr