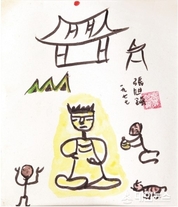

장욱진 작품에 드리운 단순성과 추상성을 두고 혹자는 서구의 화가인 파울 클레 등의 영향을 말하기도 한다. 장욱진은 해방 이후 작품 속에 반복적으로 등장하는 사람·아이·가축·마을·새들은 극히 단순화된 구도와 배치 속에서 동화와도 같은 자신만의 세계를 구축해냈다. 그의 그림에는 서구미술에서 중시했던 명암, 투시법, 화면분할과 같은 요소들이 일체 드러나지 않고 있다. 그림의 주된 대상들은 평면적인 공간배치 속에서 평화롭게 존재하며 사람과 자연은 어린아이의 눈에 비친 세계의 모습처럼 조화로운 관계를 맺고 있다.

장욱진 작품에 드리운 단순성과 추상성을 두고 혹자는 서구의 화가인 파울 클레 등의 영향을 말하기도 한다. 장욱진은 해방 이후 작품 속에 반복적으로 등장하는 사람·아이·가축·마을·새들은 극히 단순화된 구도와 배치 속에서 동화와도 같은 자신만의 세계를 구축해냈다. 그의 그림에는 서구미술에서 중시했던 명암, 투시법, 화면분할과 같은 요소들이 일체 드러나지 않고 있다. 그림의 주된 대상들은 평면적인 공간배치 속에서 평화롭게 존재하며 사람과 자연은 어린아이의 눈에 비친 세계의 모습처럼 조화로운 관계를 맺고 있다.

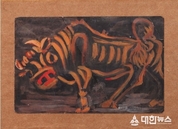

소장 경위 :이중섭이 중학시절부터 소그림을 그린 배경에는 프랑스 야수파 루오(Georges Rouault 1871~1958)의 업적을 적극적으로 동경했던 바가 크다. 이 흰소 역시 빠른 필선, 다부진 골격과 상기된 눈빛과 붉은 코가 특징이다. 흰소는 한국인을 상징한다고 한다.감정 소견 : 감정소견 미8군 CID 한국인 감찰관 홍창덕씨가 양화가 이상우(54년 당시 미술품 재료상)씨로부터 미군부대에서 미술재료를 구해달라는 부탁을 받고 해결해 준 답례로 받았던 그림이다. 현 소장자는 그의 아들로부터 받았다.

이중섭은 평안남도 평원군에서 이희주의 둘째 아들로 태어나 오산고등보통학교에서 미술교사였던 임용련의 지도를 받으면서 화가로서의 꿈을 키웠다. 1937년 일본으로 건너가 분카학원 미술과에 입학하였다. 재학 중 독립전과 자유전에 출품했다. 1940년에는 미술창작가협회전(자유전의 개칭)에 출품하여 협회상을 수상하였다. 1943년에도 같은 협회전에서는 태양상을 수상하였다. 1945년 원산에서 일본인 여성 야마모토와 결혼하여 두 아들이 있었고, 1946년원산사범학교에 미술 교사로 근무했다. 6·25전쟁이 일어나면서 부산을 거쳐 제주도에 도착했다가 생활고로 부산으로 돌아왔다. 이 무렵 부인과 두 아들은 일본 동경으로 건너갔으며, 홀로 부산, 통영 등지로 전전하였다. 1953년 일본에 가서 가족들을 만났으나 며칠 만에 다시 귀국하였다. 1956년 나이 40세에 적십자병원에서 죽었다. 그의 작품 소재는 소, 닭, 어린이, 가족 등이 가장 많다. 소재상의 특징은 향토성을 강하게 띠는 요소와 동화적이면서도 자전적인 요소이다.

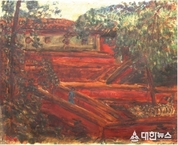

이인성은 대구의 가난한 집에서 출생하여 보통학교 졸업 후 상급학교에 진학하지 못하고 서동진으로부터 수채화 지도를 받았다. 1929년 제8회 조선미술전람회에 처음 입선한 뒤로 1936년까지 천부적인 재능과 신선한 표현 감각을 발휘한 수채화와 유화로 입선. 특선을 거듭하여 천재적인 화가로 각광을 받았다. 1937~1944년의 마지막 조선미술전까지는 가장 성공적인 추천작가로 참석하였다. 그의 작품에는 우리나라 수채화의 본질적 묘미와 높은 차원의 표현성이 잘 나타나 있다.

이인성은 대구의 가난한 집에서 출생하여 보통학교 졸업 후 상급학교에 진학하지 못하고 서동진으로부터 수채화 지도를 받았다. 1929년 제8회 조선미술전람회에 처음 입선한 뒤로 1936년까지 천부적인 재능과 신선한 표현 감각을 발휘한 수채화와 유화로 입선. 특선을 거듭하여 천재적인 화가로 각광을 받았다. 1937~1944년의 마지막 조선미술전까지는 가장 성공적인 추천작가로 참석하였다. 그의 작품에는 우리나라 수채화의 본질적 묘미와 높은 차원의 표현성이 잘 나타나 있다.

양달석은 1908년 경상남도 거제도 출생으로 진주 공립농업학교에 진학하면서부터 그림에 뜻을 두게 되었다. 1932년 조선미술전람회에 수채화가 입선한 뒤 일본으로 건너가 일본 제국미술학교 서양학과에 입학하여 고학으로 그림활동을 계속하였다. 작품은 시골의 자연환경과 농촌생활의 서정을 동화처럼 정겹고 평화롭게 전개하는 독특한 세계로 일관하였다. 그림에는 소년·소녀·아낙네와 풀밭·소 등이 등장하며, 표현기법이 매우 동심적이어서 ‘동심의 화가’로 불린다.

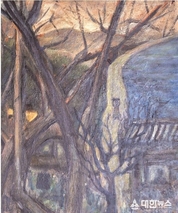

서진달은 대구 태생으로 1930년 22세로 부산 동래고보를 졸업했다. 이후 일본으로 건너가, 약 3년간 미술수업을 거쳐 27세에 동경미술학교에 입학해 32세에 졸업했다. 1941년 대구 계성중학교 미술담당 강사 시절의 제자들로 변종학, 김창락, 추연근 등이 있다.

서동진은 수채화의 선구자로 대구에서 출생하여 보통학교를 나온 뒤 독학으로 수채화를 공부하였으며, 대구의 양화운동을 주도하였다. 1920년대 중반부터 1930년대 중반까지 동인작품전을 주관하는 한편, 그림에 뜻을 둔 학도들의 모임인 ‘영과회(零科會)’, ‘향토회(鄕土會)’ 등의 결성을 주도하여 수채화의 보급과 지방미술의 발전에 많은 공헌을 하였다. 서동진은 주로 대구일원의 거리와 마을을 수채화로 사생하였는데, 그는 당시 수채화는 유화와 비교하여 부수적인 기법이라 여기던 기존 인식에서 벗어나 중심 기법으로 다루어 발전시킨 작가였다. 대표작으로는 ‘오후의 풍경’ (1931년), ‘뒷골목’ (1932년) 등이 있다.

남관은 경상북도 청송 출생으로, 14세 때 일본으로 건너가 1935년 동경의 다이헤이요 미술학교를 졸업, 1955년 프랑스 파리의 아카데미 드라그랑드쇼미에르에서 추상미술에 몰입하였다. 1958년 한국인 화가 최초로 파리의 살롱 드 메에 초대되어 국제적인 화가로 인정받았으며 1966년 망퉁 국제비엔날레에서는 세계적 거장들을 물리치고 대상을 받았다. 1968년에 귀국하여 홍익대학교 교수를 역임했고, 국립현대미술관에 ‘역사의 흔적’(1963년), ‘센 강변’(1968년), 삼성미술관에 ‘대화·절규’ 등이 소장되어 있다. 1974년 대한민국문화예술상(미술 부문)과 1981년 문화훈장을 받았으며, 1990년에는 대한민국예술원상을 받았다

감정 소견 : 박수근은 가난한 서민의 삶을 소재로 그림을 그리며 단순한 형태와 선묘를 이용해 대상의 본질을 부각시켰고, 표현 방법에 있어서도 향토색 짙은 자신의 독자적인 양식을 구축하였다.

감정 소견 : 박수근의 평소 수채화 작업시 발생하는 붓질수법 등을 비교 확인했고, 필적은 현미경 고정밀 영상기를 이용하여 정밀 분석한바 꾸밈이 없는 자연적인 서명으로 판명됐다. 소장 경위 : 미8군 CID 한국인 감찰관 홍창덕씨가 양화가 이상우(54년 당시 미술품 재료상)씨로부터 미군부대에서 미술재료를 구해달라는 부탁을 받고 해결해준 답례로 건네받았던 그림이다. 소장자는 그의 아들로 부터 받았다.

나혜석은 한국최초의 여성 서양화가로 1896년 경기도 수원에서 태어나 비교적 부유한 가정에서 성장했다. 1913년 일본 동경여자미술전문학교 유화과에 입학하여 화가로서의 공부를 시작했다. 1919년 3.1운동에 적극 가담해 5개월간 옥고를 치르기도 했으며, 1921년 조선 여성으로서는 처음으로 유화 개인 전람회를 개최했다. 1931년 제10회 조선미술전람회에서 ‘정원’으로 특선하고 이 작품으로 일본에서도 입선하였다. 위 두 작품은 1933년경에 하나의 목판 앞과 뒤에 그린 그림이다. 나혜석미술대전 심사위원장을 역임한 화단의 거목 김형근 화백은 이 작품을 보며 칭찬을 아끼지 않았다

소장 경위 : 원소장자는 나혜석과 함께 독립운동을 했던 최숙자의 며느리인 이정순으로 나혜석과 친분이 있던 차에 일본에서 직접 그림을 그려주었다. 현소장자는 이정순의 아들로부터 받았다

김환기는 전남 신안군에서 태어나 일본대학 미술과를 졸업하고 같은 대학 연구과를 수료하였다. 광복 후 1946년에서 1949년까지 서울대학교 미술대학 교수로 재직하면서 신사실파를 조직, 새로운 모더니즘 운동을 전개하였다. 1952년 홍익대학교 교수로 취임하여 미술학부장과 학장을 지내면서, 대한민국미술전람회의 심사 위원과 대한미술협회 회장, 한국미술협회 이사장 등을 맡기도 하였다.